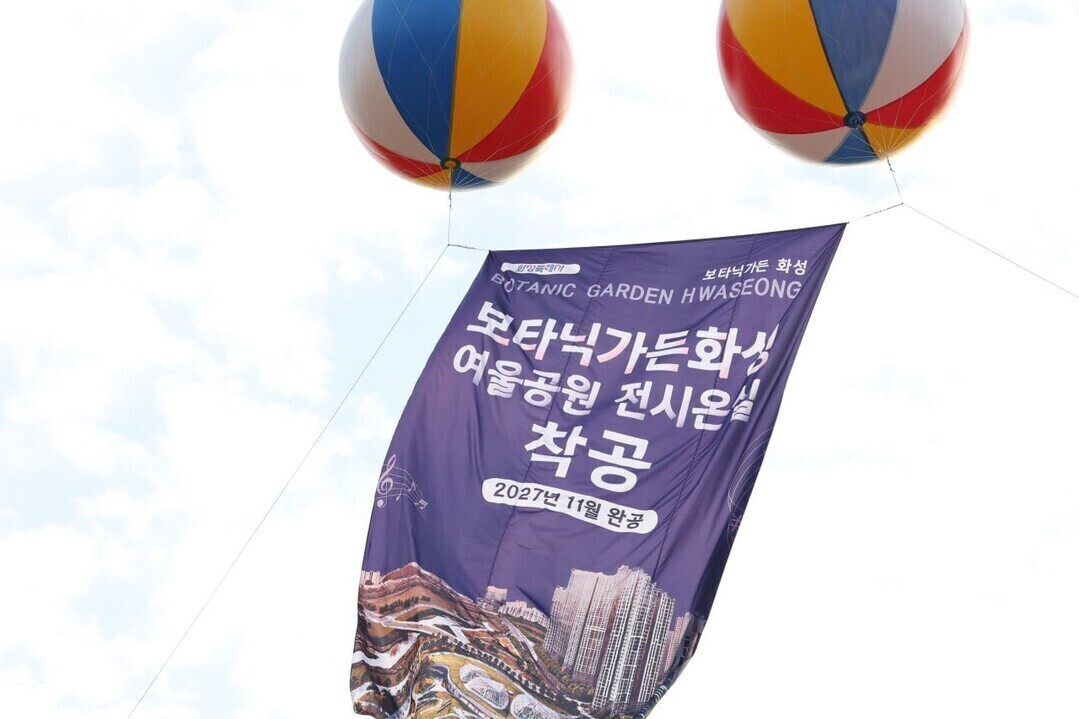

[이코노미세계] 아침 햇빛이 여울공원 언덕 너머로 흘러내릴 때, 동탄의 사람들은 바쁜 하루를 시작한다. 출근길을 재촉하는 신호등 소리, 끊임없이 움직이는 버스와 차량, 아이 손을 잡고 유치원에 향하는 부모들. 그 틈에서 도시가 내쉬는 거친 숨 사이로, 아주 다른 결의 숨결 하나가 조용히 피어올랐다. 바로 ‘보타닉가든 화성’의 첫 문을 여는 전시 온실 기공식이었다.

누군가는 그것을 ‘시설’이라고 말할지 모른다. 하지만 현장에 모인 시민들의 표정은 그것이 단순한 시설이 아님을 말하고 있었다. 그것은 마치 긴 도시의 숨 사이로 들어오는 ‘한 줄기 숲의 숨’ 같았다.

정명근 화성특례시장은 기공식에서 한 가지 오래된 도시의 비밀을 꺼내 보였다. “세계적인 도시에는 공통점이 있다.” 정 시장은 그렇게 말을 시작했다. 뉴욕의 센트럴파크, 싱가포르의 가든스바이더베이, 시드니의 보타닉가든 그 도시들을 떠올리는 순간, 우리는 자연을 떠올린다.

도시는 빌딩으로 기억되는 것이 아니라, 사람들은 그 도시에서 자연을 어디서 마주했는지로 그 도시를 다시 떠올린다. 정 시장은 화성이 그 길을 걷겠다고 말했다. 첨단산업과 빠른 속도로 자라나는 신도시 한가운데, “시민의 마음을 쉬게 하는 공간을 들이겠다” 그 말은 도시 행정 언어보다 훨씬 따뜻하게 들렸다. 도시는 결국 사람이 살아가는 곳이기 때문이다.

동탄은 빠르게 자라난 도시다. 반도체, AI, 첨단산업이 속도를 올릴수록 사람들의 하루는 조금씩 숨이 가빴다. 젊은 도시답게 활력이 넘쳤지만, 정작 마음을 내려놓을 ‘정적(靜寂)의 공간’은 쉽게 찾기 어려웠다. 도시에 숲이 없다는 것은, 사람들이 잠시 마음을 붙일 나무 한 그루, 바람 머물 공간 하나가 부족하다는 뜻이다. 도시가 커질수록 ‘숲의 결핍’은 더 크게 느껴졌다.

보타닉가든 화성은 그래서 등장했다. 이 도시가 앞으로 어디로 가야 하는지, 사람들이 어떻게 살아야 행복한지를 ‘숲’이 대신 말해주는 프로젝트였다.

기공식이 열린 여울공원에는 아이 손을 잡은 부모들이 많았다. 어떤 아이는 굴러다니는 낙엽 하나를 들여다보며 “여기 이제 온실 생기는 거야?” 하고 묻는다. 부모는 말한다. “응, 네가 사계절 꽃을 볼 수 있는 집이 생긴대.” 도시의 미래는 때로 아주 작은 대화 속에서 모습을 드러낸다. 이 전시 온실은 생태 교육, 연구 기능, 시민 체험, 계절을 품은 식물 관람 등을 담아낼 ‘작은 숲의 집’이 될 예정이다. 작지만 정확한 첫걸음. 이 온실은 앞으로 펼쳐질 거대한 녹색도시의 시작점이었다.

정명근 시장이 말한 보타닉가든 화성의 방향은 ‘과거 회귀’가 아니다. ‘첨단 도시 동탄’이라는 이름을 결코 잊지 않았다. 도시는 기술과 산업으로 자라났다. 하지만 그 위에 자연이 덧대어질 때, 비로소 사람의 마음이 머문다.

AI 기반 식물 관리 시스템, 도시 생태 모니터링, 스마트팜 요소 등 정 시장이 약속한 미래는 ‘기술과 숲이 서로 충돌하지 않는 도시’였다. 오히려 기술이 자연을 더 아름답게 보호하는 도시. 자연은 멈춰 있고, 기술은 움직인다는 오래된 공식은 이곳에서 무너지고 있었다.

보타닉가든 화성이 완성되기까지는 여러 해가 필요하다. 예산, 환경성 검토, 전문 인력, 운영 체계, 시민 접근성 풀어야 할 과제도 적지 않다. 그러나 분명한 것이 있다. 숲이 들어오면, 도시가 달라진다.

도시의 온도가 달라지고, 걷는 길의 속도가 늦춰지고, 사람들의 목소리가 차분해진다. 그리고 어느 순간, 그 도시의 표정이 달라진다. 정명근 시장은 이 변화의 과정을 “시민 한 분 한 분의 일상 속에서 자연의 여유를 느끼는 지속 가능한 녹색도시”라고 표현했다.

이코노미세계 / 오정희 기자 oknajang@hanmail.net

[저작권자ⓒ 이코노미세계. 무단전재-재배포 금지]